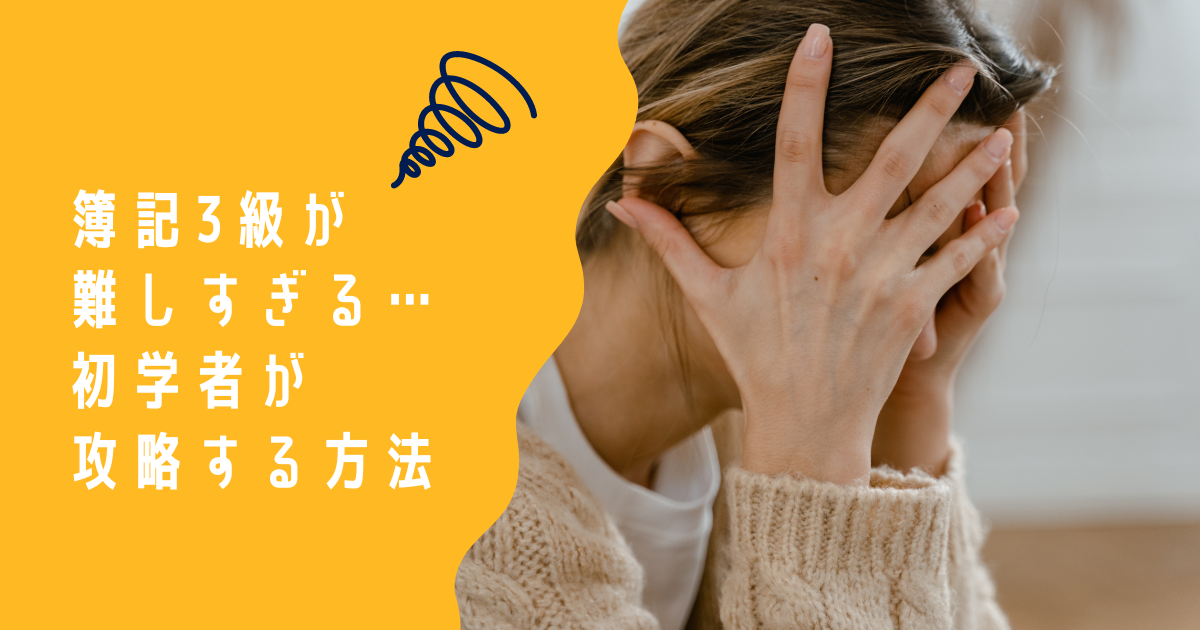

簿記3級を過去に受験してみて、あるいは、今現在簿記3級の対策をしてみて、簿記3級ってかなり難しすぎない?と感じている人は多いのではないでしょうか。

自分は簿記3級の資格試験に向いてないのかなあ?

と感じていたら、ぜひこの記事を読んでみてください。

結論からいうと、簿記3級の資格試験はものすごく難しい試験というわけではありません。

ですが、多くの人が苦手意識を持ちやすいということも事実です。

実際に私自身も簿記3級の勉強に初めて着手したときはそのように感じていましたし、本番の試験を受けてみた時も、今まで自分が受けてきた試験とはひと味違うなという印象でした。

では、なぜ簿記3級の試験を難しすぎると感じてしまう人が多いのか、どうすればそのイメージを払拭できるのかを順にみていきましょう。

目次

簿記3級講座の比較表

| CPA会計学院 | クレアール | ||

|---|---|---|---|

| 料金 | 0円 | 3,850円 | |

| 割引 | × | 合格でAmazonギフト500円 | 資料請求で9,600円 |

| 誰向け | 会計士に興味がある方 | スマホ学習派 | 初心者 |

| 質問 | × | 1回1,100円 | 無制限 |

| 特徴 | 資料請求で動画講義/テキスト/問題集が貰える | 倍速スマホ動画 | 合格範囲の効率学習 |

| 実績 | × | 年間合格千人超 | × |

| - | 資料請求 | 資料請求 |

簿記3級の合格率

簿記3級の合格率は一般的に40%前後と言われています。

100人が同じ試験を受けたら、40人は合格し、60人は不合格になる試験とも言えます。

「難しすぎ」という表現は主観的なものであって、合格者の中には「簡単すぎ」と感じている人も多いかも知れません。

そこで、まずは簿記3級の試験の難易度を客観的に検証してみたいと思います。

日本商工会議所の簿記3級受験者データ(統一試験)のホームページで合格率のデータを確認してみると、以下のようになっています。

簿記3級受験者データ(統一試験)

| 回 | 受験者数(申込者数) | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 162(2022.11.20) | 39,055名 | 32,422名 | 9,786名 | 30.2% |

| 161(2022.6.12) | 43,723名 | 36,654名 | 16,770名 | 45.8% |

| 160(2022.2.27) | 52,649名 | 44,218名 | 22,512名 | 50.9% |

| 159(2021.11.21) | 58,025名 | 49,095名 | 13,296名 | 27.1% |

| 158(2021.6.13) | 58,070名 | 49,313名 | 14,252名 | 28.9% |

| 157(2021.2.28) | 70,748名 | 59,747名 | 40,129名 | 67.2% |

| 156(2020.11.15) | 77,064名 | 64,655名 | 30,654名 | 47.4% |

実施する回によって、多少のバラツキはありますが、この表からも、簿記3級の合格率は平均40%前後で推移していると言えます。

ちなみに、第158回と第159回で大きく合格率が下がってしまった理由として、下記などがネット上の声で挙げられています。

- 今まで2時間だった試験が1時間になった(その代わり全体の問題数は減った)

- 計算用紙が冊子に綴じ込まれていて使いにくかった(切り離し不可だった)

いずれにせよ、この2回の試験では新しい形式への変更に受験生が対応しきれなかったというのが主な理由であり、簿記3級の試験内容自体が難しすぎて対応できなかったという訳ではなさそうです。

もちろん、難易度の高い問題が一部に出題されていた可能性もありますが、合格ラインさえ突破すればよい簿記3級のような資格試験では、そのような難しい問題を無理に解く必要は無いでしょう。

簿記3級が難しすぎると感じてしまう4つの理由

簿記3級の試験を難しく感じてしまう理由として、初めて見聞きする内容が多いということが挙げられます。主な理由としては以下の4つが挙げられます。

- 普段触れる機会のない会計用語のオンパレード

- 複式簿記の概念を理解するのが難しい

- 電卓を使っての計算にそもそも慣れていない

- スラスラ解けても、試験時間がかなりギリギリ

他の暗記で乗り切れる資格試験とは異なり、しっかりと理解をしたうえで反復練習が必要だということが見て取れます。

それぞれ順番に詳しく見ていくことにしましょう。

普段触れる機会のない会計用語のオンパレード

簿記3級の試験では、日常生活ではほとんど使用したことのない用語が沢山登場します。

しかも、固い用語が多く、一見するだけでも難しそうという感じがします。

例をあげてみます。

- 借方

- 貸方

- 仕訳

- 総勘定元帳

- 試算表

- 損益計算書

- 貸借対照表

- 買掛金

- 売掛金

- 減価償却費

- 減価償却累計額

- T勘定

- 支払手形

- 受取手形

他にも山のように沢山の専門用語や勘定科目が出てきます。

最初は初めてみる用語ばかりで、その用語と意味を覚えるだけで精一杯だと思います。

ざっと見てもらえば分かる通り、経理職に就いている人以外は普段の生活では、ほとんどお目にかかることのない用語ばかりです。

このため、初学者にとって難しく感じるというのも納得できます。

複式簿記の概念を理解するのが難しい

簿記3級の世界は、ひとつの取引の原因と結果について、その両方を記録するという複式簿記という概念で成り立っています。

この複式簿記とは別に、ひとつの取引についてその原因だけを記録していく単式簿記という概念があり、私たちが家計簿をつける時は、通常は単式簿記の概念を用いて、お小遣い帳のような記録を取ることが多いです。

もともとある収入から支出を引いて、残った分を計算して、翌月に繰り越す or 一部を貯金にまわす、という流れが一般的でしょうか。

単式簿記の場合、たとえば、家賃を払うという取引については、「家賃を払った」という単体の記録しか残りません。

一方、複式簿記の場合、家賃を払ったという情報に加えて「現金」で払ったことも記録として残ります。

このように、単式簿記と複式簿記では記帳の仕方に違いがあり、簿記の世界で取り扱うのは後者の複式簿記の方法となります。

簿記3級の試験を突破するためには、この複式簿記の概念を理解することが必須です。

慣れてくれば、そこまで難しく考える必要はないと思いますが、普段からこのような方法で家計簿をつけている人は皆無だと思います。

そのため、馴染みが薄いということもあり自分の中でこの複式簿記の概念が腑に落ちるまでは難しく感じてしまうのかも知れません。

電卓を使っての計算にそもそも慣れていない

簿記3級の問題では、一般家庭では扱うことの少ないような大きな金額の取引が多数出題されます。

最近は、日常生活で電卓という媒体を使って計算をするという作業をすることも少なくなってきました。

普段はスマートフォンの電卓アプリで計算すれば充分かも知れませんが、簿記の試験ではスマートフォンは持ち込み禁止ですし、大きな桁数を取り扱うとなると、ある程度打ちやすい電卓が必須となります。

簿記3級の試験はただでさえ試験時間が短く、電卓を使わずに計算用紙に手書きで計算していては、到底試験時間内にすべての問題を解き切ることはできません。

電卓本体はスマートフォンの電卓アプリとは異なり、ボタンの配置もメーカーによって微妙に異なりますし、何より打ち慣れていないと素早く操作することができません。

簿記3級の試験対策ではじめて正しい電卓の使い方を知ったという人も多いです。しかも、練習しない限りは、電卓を素早く打つことは絶対にできません。

電卓の操作に慣れるまでは、問題を解くのに多少時間が掛かるのは仕方ありません。

練習すれば段々と打つのも速くなってきますが、この電卓の操作に不慣れな人が多いというのも簿記3級の試験が難しいと感じる要因のひとつでしょう。

スラスラ解けても、試験時間がかなりギリギリ

簿記3級の勉強が進み、下記の準備を整えたとします。

- 専門的な会計用語を覚えて

- 複式簿記の概念を理解して

- 電卓もある程度速く打てるようになって

ようやく問題を解く態勢が整ったとしても、実は試験時間がかなりギリギリであることに気付きます。

そうです、簿記3級の試験では迷っている時間は無いのです。

なぜなら、試験中は仕訳をして、決算整理をして、計算をして、検算をして、と、やることが山のようにあるからです。

この仕訳はどうやってやるんだっけ?とか、この問題はどうやって解くんだっけ?と迷ってしまうとしたら、圧倒的に対策不足です。

簿記3級の試験は正確さとスピードが勝負であり、暗記だけで乗り切るのが難しいと言われるのはそのためでもあります。

このような状況に陥らないためにも、普段から手を動かして、どんな問題に遭遇しても条件反射で解けるくらいまで練習問題をこなすことが簿記3級合格へのかなめとなります。

簿記3級の苦手意識をなくすために、最初にやっておくと良いこと3選

簿記の世界はとても奥が深く、最初の段階でつまづいてしまうとその先の学習に支障が出てしまったり、一度勉強したことをもう一度勉強しなおさなければいけなくなってしまいます。

そのため、勉強を始めるにあたって、最初にやっておいた方がいいことを3つご紹介します。

- テキストや問題集とは別に、まずは簡単な入門書を読んでみる

- カラーの図版やイラストが多いテキストや問題集を選ぶ

- 無料で配信されている動画やオンライン講義を視聴してみる

いずれも難しいことをやる訳ではなく、ほんのちょっと意識してやっておくだけで、理解のスピードが段違いになります。

テキストや問題集とは別に、まずは簡単な入門書を読んでみる

簿記3級のテキストは、選ぶテキストにもよりますが多くは試験に合格するために作られています。

試験に受かるためなので当たり前といえば当たり前なのですが、試験勉強に入る前に簡単な入門書を一冊でも読んでおくと、理解の速さが段違いになります。

なぜかというと、簿記3級対策のテキストとは異なり、それらの入門書は試験対策のために書かれてはおらず、試験を受ける予定の無い一般の人に向けてとても分かりやすく解説されていることが多いからです。

特に、簿記3級の最初の段階でつまづきやすい専門用語を日常用語レベルまでに嚙み砕いて説明をしてくれたり、イラストや図解を豊富に使用してとても分かりやすくまとまっていたりします。

どんな入門書でも良いので、本屋さんや図書館で自分と相性の良い一冊を読んでから本格的な試験勉強をはじめると、良いスタートダッシュが切れるでしょう。

カラーの図版やイラストが多いテキストや問題集を選ぶ

簿記3級の試験は、難しい専門用語も多く、理解をするのに最初はかなり苦労するかと思います。

一度理解してしまえば、そこまで難しいことをやっている訳ではないということが分かるのですが、そこに至るまでが大変です。

そのため、カラーの図版やイラストなどが多いテキストや問題集を選んで学習を進めていくとよいでしょう。

モノクロのテキストでも分かりやすいものは世の中に沢山あるにはあるのですが、最初のうちは、ただ真っ黒な字面を眺めて学習をしていくというのはツライものがあります。

カラーで楽しい雰囲気のデザインがほどこされたテキストを使った方が、継続して読み進める上では効果的だと思います。

入門書を選ぶ時と同じように、こちらも自分に合いそうなものをインスピレーションで一冊選んでみましょう。

無料で配信されている動画やオンライン講義を視聴してみる

入門書やテキストの活字を追っても、最初のうちはどうしても理解できない部分が出てきたりします。

ですが、その部分を読み飛ばして分からないままにしておくと、その先の内容がさらに分からなくなるという悪循環に陥ってしまうことも。

そういった事態を防ぐためにも、まずは無料で配信されている動画やオンライン講義を視聴してみましょう。

いまは、ホームページやYouTubeなどの動画でも、簿記3級の概要や導入程度の講義であれば無料で視聴することが可能です。

まずは、簿記の世界の全体像をそれらの動画で把握してから、入門書やテキストの文章を読み進めていくと更に理解が深まることでしょう。

このように動画を視聴してからテキストを読み進めていけば、簿記3級という未知なものに対する不安や苦手意識を払拭することができます。

簿記3級の「難しすぎる」を克服するための3つのポイント

いままで見てきたように、簿記3級は初めて目にすることが数多く「難しすぎ」と感じてしまう要素が盛り沢山です。

ここでは、そういった難しすぎると感じてしまうポイントを克服するための方法をお伝えしてきます。

簿記取引の一連の流れを把握する

まずは、なんといっても簿記取引の一連の流れを常に意識してテキストを読んだり、問題を解いていくことが重要となります。

ある程度、学習をすすめていくと見慣れた問題は条件反射で解けるようになったりします。

一方で、問題は解くことができても、全体の取引のどこの部分の作業を自分がおこなっているのか迷子になってしまうことがあります。

これが、簿記の学習で最も恐ろしい部分でもあり、最も注意しなければならないポイントと言えます。

練習問題でその単元の問題がどんなに解けたとしても、本番では損益計算書や貸借対照表を作成するための、総合的な問題が出題されます。

そのため、簿記取引の一連の流れを把握していないと、正しく問題を解くことができず、思わぬところで失点してしまうことがあります。

ですので、問題を解く際は、自分がいま簿記取引の一連の流れの中で、どの部分の作業をしているのかを常に意識しておくようにしましょう。

勘定科目とそのホームポジションをしっかりと覚える

簿記3級では、多くの大事な勘定科目が登場します。

資産・負債・純資産・収益・費用のホームポジションをまずはしっかりと覚えた上で、それに対応した勘定科目も確認していきましょう。

特に「貸倒引当金」など、資産のマイナスと言われる特殊な勘定科目については、しっかりとテキストを読んで内容を理解しておきましょう。

その他の勘定科目についても、いくつか紛らわしいものがあったりしますが、問題を解いていくうちに、段々と引っかからなくなってきますので安心してください。

実際に手を動かして、仕訳のルールとやり方を覚える

勘定科目とそのホームポジションを覚えたら、仕訳のルールとやり方を繰り返し練習して覚えていきます。

仕訳の作業だけは暗記に頼ることはできませんし、仕訳ができなければ簿記3級の試験を突破するのはまず不可能と言ってよいでしょう。

どんなにテキストを読んで内容を理解したとしても、実際に手を動かしてみなければ問題を解くことはできません。

実際に手を動かしてみて、はじめて内容が理解でき、身体に染み込ませることができます。

本試験で、手が止まることがないよう、繰り返し繰り返し練習を重ねて、試験当日はスラスラと仕訳ができるまでにレベルアップを図ることが肝要です。

いま、自分が一体何をしているのかを把握しながら問題を解くことが大事

簿記3級の試験は、初学者にとっては覚えることも多く、全体像を把握しながら学習を進めていくというのは難しいかもしれません。

ですが、最初は分からないながらも、問題を少しずつ解きながらひと通り学習を終えれば、簿記取引の全体像がなんとなく見えてくることでしょう。

簿記3級の学習は、自分が一体何をしているのかを常に把握しながら進めていくことが重要です。

これらのポイントを押さえたうえで試験対策をおこなえば、どんな問題が出題されたとしても、その場で対応できる実力が身に付いているはずです。

合格するその瞬間まで、あきらめずに愚直に問題を繰り返し解き続け、挑戦し続けましょう。

簿記3級講座の比較表

| CPA会計学院 | クレアール | ||

|---|---|---|---|

| 料金 | 0円 | 3,850円 | |

| 割引 | × | 合格でAmazonギフト500円 | 資料請求で9,600円 |

| 誰向け | 会計士に興味がある方 | スマホ学習派 | 初心者 |

| 質問 | × | 1回1,100円 | 無制限 |

| 特徴 | 資料請求で動画講義/テキスト/問題集が貰える | 倍速スマホ動画 | 合格範囲の効率学習 |

| 実績 | × | 年間合格千人超 | × |

| - | 資料請求 | 資料請求 |

このまま試験を受けても受かるのかなあ?